門前(メンゼン)のメリットとデメリットを知る

門前と書いてメンゼン。モンゼンではありません。麻雀で手牌を鳴いていない(ポン、チー、カンをしていない)状態を門前と言います。門前でアガってこそ一人前、やたらに鳴いてアガるのは初心者のやることだ、なんて言う人がいますが何故門前でアガる事に拘るのでしょうか?門前でアガる意味を解説していきます。

門前(メンゼン)とは

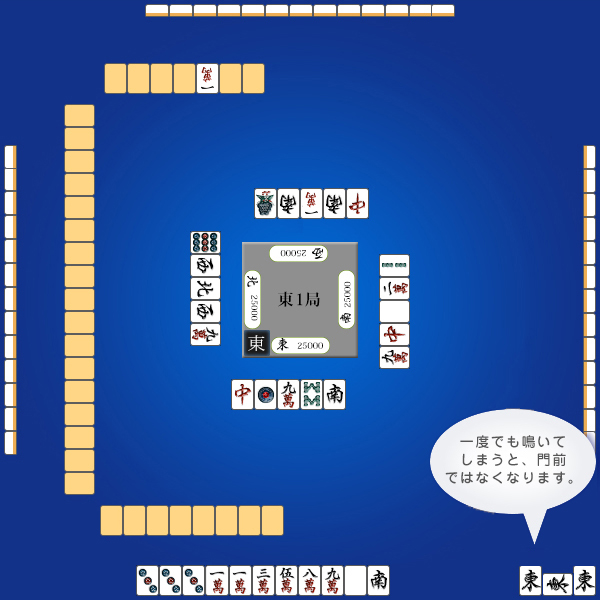

冒頭にも書きましたが、麻雀で手牌を鳴いていない(ポン、チー、カンをしていない)状態を門前と言います。

一度でも鳴いてしまうと門前(メンゼン)ではなくなります。門前か否か、もちろん手牌の形が違う以外にちゃんと意味があります。

この後、門前のメリットとデメリットを解説します。

門前のメリット

門前でしか成立しない役がある

門前のメリットはなんといってもこれです。門前でしかアガれない役、または門前でアガった方が点数が高い役が数多くあります。リーチやメンゼンツモなどで、高得点を狙えるのが門前の強みです。

何でもかんでも無暗に鳴くと初心者扱いされるのは、これらの役がつくチャンスを逃してしまうからでしょう。

では、門前のみで成立する役、門前でアガった方が点数が高い役を紹介します。

門前でのみ成立する役

下記は、門前の場合しか成立が認められない役です。リーチやピンフなどの超基本役も含まれるので、しっかりと覚えましょう。

ダブルリーチ、地和、天和の3つは、1巡目でしか成立しない役なので、そもそも鳴くことが出来ません。

- 立直(リーチ)初心者必修

- 1翻門前のみ出現率:43%

リーチ棒(1,000点)を供託として卓の中央に置く

門前で1雀頭4面子の上がりの形

門前で1雀頭4面子の上がりの形門前でテンパイの形(アガリの一つ手前の状態)になっている場合、リーチと宣言して1,000点棒(リーチ棒=供託用)を場に出すことで成立。リーチの宣言後は手牌を入れ替えることが出来なくなります。また、リーチをしてアガると裏ドラをめくることが出来ます。

- ダブル立直(ダブルリーチ)

- 2翻門前のみ出現率:0.15%

リーチ棒(1,000点)を供託として卓の中央に置く

門前で1雀頭4面子の上がりの形

門前で1雀頭4面子の上がりの形一巡目の捨牌でリーチをかけると成立。ただし、それまでに副露(フーロ:鳴き=ポン、チー、カン)があった場合はダブルリーチは成立せず、通常のリーチとなる。

- 一発(イッパツ)

- 1翻門前のみ出現率:10%

リーチをしている

門前で1雀頭4面子の上がりの形

門前で1雀頭4面子の上がりの形立直(リーチ)の宣言後、一巡以内にツモまたはロンでアガった場合に成立する役。ただし、一巡以内に鳴き(ポン、チー、カン)が入ると成立しません。

- 門前清自摸和(メンゼンチンツモ)初心者必修

- 1翻門前のみ出現率:18%

門前で1雀頭4面子の上がりの形

門前で1雀頭4面子の上がりの形門前の状態(一回も鳴いていない)で、ツモによってアガった場合に付く役。通称「メンゼンツモ」。

- 平和(ピンフ)初心者必修!

- 1翻門前のみ出現率:20%

雀頭

雀頭

門前で順子のみの面子

門前で順子のみの面子

両面待ち

両面待ち アガり牌

アガり牌下記の4つの条件が揃った場合に成立。

- 門前

- 4面子が全て順子

- アタマは役牌以外

- 両面待ち

- 一盃口(イーペーコー)

- 1翻門前のみ出現率:4.5%

同じ順子を2組

同じ順子を2組

雀頭と面子

雀頭と面子門前の状態で、種類と数字が全く同じ順子を2面子を作ると成立。

- 二盃口(リャンペーコー)

- 3翻門前のみ出現率:0.05%

同じ順子を2組

同じ順子を2組

同じ順子を2組

同じ順子を2組

雀頭

雀頭同種の牌で同じ順序の順子を2面子×2つ作る。一盃口(イーペイコウ)が2つ出来た状態。

- 七対子(チートイツ)

- 2翻25符門前のみ出現率:2.5%

対子を7種類集める

対子を7種類集める対子(トイツ:2枚組)を7組揃える。七対子の符は一律で25符と決まっています。※一般的には同牌が4枚ある場合はトイツの2組とは認められず、チートイツは成立しない

- 四暗刻(スーアンコウ)

- 役満門前のみ出現率:0.05%

雀頭と暗刻のみで4面子を揃える

雀頭と暗刻のみで4面子を揃える4つの面子を全て暗刻で揃えます。※雀頭単騎待ちの和了はダブル役満とする場合あり(ローカルルール)

- 国士無双(コクシムソウ)

- 役満門前のみ出現率:0.05%

一九字牌を1枚ずつ揃え、1種の牌だけ2枚揃える

一九字牌を1枚ずつ揃え、1種の牌だけ2枚揃える1・9・字牌を1枚ずつ全て揃えて、更にその中のどれか1種類だけ2枚揃えて 雀頭を作ります。

- 九蓮宝燈(チューレンポウトウ)

- 役満門前のみ出現率:0.0005%

数牌1種類で「11 123 456 789 99 + X」を作る

数牌1種類で「11 123 456 789 99 + X」を作る X

X萬子・筒子・索子のどれか1種類で [11 123 456 789 99 + X ]の形を揃えます。Xは任意の数字です。九面待ちで上がった場合は、「純正九蓮宝燈」と言い、ダブル役満とするケースが多い。

- 地和(チーホー=チーホウ)

- 役満門前のみ出現率:0.002%

第一ツモで4面子1雀頭または七対子の形

第一ツモで4面子1雀頭または七対子の形自分が子の時、配牌の13枚で既にテンパイし、第一ツモでアガりの形=和了形が完成している場合に成立します。

- 天和(テンホウ)

- 役満門前のみ出現率:0.0003%

配牌の時点で4面子1雀頭または七対子の形

配牌の時点で4面子1雀頭または七対子の形自分が親の時、配牌時の14枚で既にアガりの形=和了形が完成している場合に成立します。

門前の方が点数が高い役

鳴くことで点数が下がることを「喰い下り」と言います。鳴くことは別名で"喰う"とも言い、"喰う"ことで点数(翻数)が"下がる"ので喰い下りと言います。

例えばチャンタの場合、門前だと2翻で鳴くと1翻に喰い下ります。

- 混全帯幺九(チャンタ)

- 2翻喰下り1翻出現率:1.1%

全面子と雀頭に一九字牌を含ませる

全面子と雀頭に一九字牌を含ませる全ての面子と雀頭に1・9・字牌(=ヤオチュウハイ)を絡ませる。

- 三色同順(サンショクドウジュン)

- 2翻喰下り1翻出現率:3.5%

萬子、筒子、索子で同じ数字の順子

萬子、筒子、索子で同じ数字の順子

雀頭と1面子

雀頭と1面子3種類「萬子、筒子、索子」の全てで同じ数字の順子を作る。

- 一気通貫(イッキツウカン)

- 2翻喰下り1翻出現率:2.5%

同じ数牌で1~9まで揃える

同じ数牌で1~9まで揃える

雀頭と1面子

雀頭と1面子萬子、筒子、索子のいずれか1種類で1から9までを使い、[123][456][789] このように順子を揃える。

- 純全帯公九(ジュンチャン)

- 3翻喰下り2翻出現率:0.03%

全ての面子と雀頭に一九牌を絡ませる

全ての面子と雀頭に一九牌を絡ませる全ての面子と雀頭に 数牌の 1・9 牌を絡ませる。

- 混一色(ホンイツ)

- 3翻喰下り2翻出現率:7%

数牌のどれか1種類と字牌で揃える

数牌のどれか1種類と字牌で揃える萬子、筒子、索子のどれか一種類と字牌だけで面子と雀頭を作る。

- 清一色(チンイツ)

- 6翻喰下り5翻出現率:1%

数牌のどれか1種類で1雀頭4面子を揃える

数牌のどれか1種類で1雀頭4面子を揃える萬子、筒子、索子のどれか一種類で面子と 雀頭 を作る。

手を読まれにくい

門前という事は、13枚の手牌全てが他家(ターチャ=他のプレーヤー)から見えないという事です。つまり、他家は手牌からあなたの手を推測する事が非常に難しいという事です。手を読まれなければ、それだけアガり牌が出やすいですし、他家が必要以上に警戒して消極的な打ち方になる可能性もあります。もちろん、捨て牌によって狙いが読まれてしまう事もありますが、少しでも他家に与える情報は少ない方が良いでしょう。

柔軟に狙いを変えられる

配牌が悪いと喰いタン(鳴いたタンヤオ)のみでなんとかアガろうと焦ってしまうこともあるかと思いますが、序盤で鳴いてしまうとその後の良いツモが来ても手を変えるのが難しくなります。当然、一度鳴いてしまうと

上記で紹介した門前のみの役は狙えなくなりますし、鳴き方によっては狙える役が極端に狭まってしまいます。門前をキープすることで、多くの選択肢を残し中盤以降の流れを見て柔軟に狙いを変えていくことが出来ます。

守備力が高い

守備力が高いとは、他家に対して振り込みにくい(相手のアガり牌を捨てにくい)という事です。門前だと守備力が高くなるのは何故でしょうか。それは、門前であれば捨て牌の選択肢が14枚あるからです。当然ですが、鳴いてしまうと捨て牌の選択肢が少なくなります。ポンを一回すると、選択肢は11枚、二回すると8枚、三回すると5枚、4回で2枚と、どんどん減っていきます。これでは、アガる見込みがなく降りようと思っても、安全牌(捨ててもアガられる危険が無い牌)を確保するのが難しいですね。門前であれば振り込みのリスクを軽減する事ができるということです。

門前加符がつく

門前でロンアガりをした場合、門前加符として10符が与えられます。符とは、点数計算の基準となる単位の一つです。麻雀の点数は翻と符によって算出します。

点数計算についてはコチラの記事をご覧ください。

尚、ツモでアガった場合は、門前清自摸和(メンゼンツモ)という役がつき、門前加符はつきません。

門前のデメリット

たくさんのメリットがある門前ですが、デメリットが無いわけではありません。メリットとデメリットの両方を知る事で、門前をより有効に活用できると思います!

手作りが遅くなる

やはり門前だと鳴くよりも手作りが遅くなる場合が多いです。他家の捨て牌を手に入れられる鳴きと比較すれば、それも当然です。麻雀では、安い手でも良いからとにかくアガりたい場合があります。たとえば、連荘している(連続でアガっている)親の親番を流したい時、一回もアガってないのでとにかくアガって流れを変えたい時などです。そういう時は、門前に拘らずに鳴いてスピードアップする事も大事です。

待ちが分かりにくくなる

これはデメリットというよりも初心者の人が注意すべき点なのですが、門前で手を揃えると手を進める為に何の牌が必要なのかが分かりにくくなる場合があります。下記の多面待ちを見てみてください。

7枚構成 4面張 待ちの形 = テンパイの形

全ての待ち牌

このように複数の待ち牌がある場合などは、アガりに気付かずにフリテンとなってしまう場合もあります。待ち牌の理解に自信がない場合は、鳴いて手牌を分かり易くするのも選択肢の一つです。

『フリテン』

ロンが出来ないテンパイのこと。

鳴いても門前が崩れないケース

門前とは鳴かずに手牌を揃える事だと説明しましたが、鳴いても門前となるケースが一つだけあります。

それは暗槓(アンカン)をした時です。暗槓とは槓子(同種牌4枚を揃える鳴き)の一種なのですが、暗槓の場合は鳴いても門前が崩れません。

暗槓の場合、4枚全ての牌を自分のツモで手に入れるので、門前の扱いとなるのだと思います。

とはいえ、暗槓した牌4枚は固定されてしまいますし、槓によるドラの追加は他家のチャンスにもなりかねないので要注意です。

暗槓(アンカン)

配牌または自分がツモをした牌のみで完成させるカンです。

暗槓では 門前 が崩れないので、リーチが出来る、門全のみの役でもアガれる、役の喰い下がりが無い、等の利点があります。尚、門前は崩れませんが、相手の一発を消すことは出来ます。

このように手牌に槓子がある場合、自分の順番が来た時にカンを宣言することが出来ます。

槓子

槓子

暗槓カンを宣言し、下記の様に晒します。槓は4枚で一組なので、手牌の合計は14枚(アガり時は15枚)となります。

暗槓を晒す

暗槓を晒す槓については、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください

まとめ

門前でアガれるようになれば一人前。確かに、その通りかもしれません。しかし、麻雀上級者がみんな門前だけでアガっている訳ではありません。重要なのは、門前でアガる事では無く、状況によって門前で高得点を狙うか、鳴いて早アガりを狙うかを判断する力だと思います。

その判断力を養う練習として、今日は門前でアガろうなどと決め打ちをしてみるのは面白かもしれませんね。

皆さまからのコメントと麻雀豆腐編集部からの返信!

三暗刻は食っても(門前でなくても)成立するのですか?

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>三暗刻は食っても(門前でなくても)成立するのですか?

はい!成立します。

今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。

二盃口の説明が違うと思います。

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>二盃口の説明が違うと思います。

二盃口が純全帯公九の説明になってしまっていました…該当箇所を修正いたしました。申し訳ありません。

ご指摘ありがとうございます!

コンテンツに間違いないよう

より一層の注意を払いたいと思います。

今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。