麻雀初心者必見!基本ルールと遊び方を徹底解説

麻雀初心者の方へ

麻雀には、完全に統一されたルールがありません。日本国内のプロ団体ですら、それぞれ異なるルールを採用しており、海外の麻雀はさらに大きく異なります。

ただし、日本では「アリアリルール」(喰いタン・後付けあり)が一般的で、初心者はまずこのルールを覚えるのがおすすめです。細かい違いがある場合でも、都度、経験者に確認すれば問題ありません。

麻雀の基本ルール自体は、それほど難しくありません。役や点数計算など、細かい部分は後から覚えていけば大丈夫なので、まずは実際にプレイしながら慣れていきましょう!

麻雀とは?初心者のための基本知識

- 麻雀の基本は4人プレイ

- プレイヤーには親と子がいる

- 麻雀牌を使って遊ぶ

- アガりの基本形は4面子1雀頭

- 「役」が無いとアガれない

- 点数は点棒を使って管理する

これらは麻雀の基礎知識ですが、これらを「全く知らなかった!」という方は下記の入門者向けの記事からご覧ください!

麻雀の道具

麻雀牌や点棒などは初心者のみなさんでもご存じかと思いますが、他にも細かい道具がいくつかあります。

ルールによって使用しない道具などもありますが、どのような道具があるのか、どのようにして使うのかを見ていきましょう。

- 麻雀卓

- 麻雀牌

- 点棒

- サイコロ

- 東南マーク

- やきとりマーク

- チップ

麻雀卓

麻雀卓(マージャンタク)は、麻雀をプレイするための専用のテーブルのことです。

手動で牌を並べる「手動麻雀卓」と、自動で牌(パイ)を並べる「全自動麻雀卓」があります。

手動麻雀卓

正方形のテーブルで、静音のためにフェルトのような生地が張り付けれられています。牌のシャッフルや積み込みは手動で行います。

コタツなどの正方形のテーブルに乗せる麻雀マットなどもあります。麻雀マットは自宅のテーブルに敷くだけで使えるのでとてもお手軽です。

特徴

- シンプルな構造のため、価格が手頃。

- 電動部品がないので、壊れるリスクが少ない。

- 牌を手でシャッフルし、積む過程も麻雀の一部として楽しむ人が多い。

- シャッフルから配牌までに時間がかかる。

全自動麻雀卓

全自動麻雀卓は麻雀牌を自動でシャッフルし、プレイヤーの前に積んでくれる高機能な卓です。ゲームが終わると、卓の中に牌を入れるだけで、次のセットが自動で準備されます。

特徴

- 牌の積み込み作業が自動化されているため、ゲームの進行が非常にスムーズ。

- 機械でシャッフルするのでイカサマ行為の防止にもなる

- 手動卓に比べて高価で、電気を使うため維持費もかかります。

- 点数のデジタル表示機能などもあり、点数の確認が容易

麻雀牌

麻雀牌は全部で34種類あります。そして、それぞれが4枚ずつあるので、34✕4で計136枚となります。

34種類と言うと覚えるのが大変そうですが、実はそんなことはありません。まず、大きく2つに分けて、数字で構成される数牌(シュウパイ)と、文字で構成される字牌(ジハイ/ツーパイ)があります。数牌は数字なので覚えるのが簡単です。字牌はたった7種類です。

数牌(シュウパイ)

数牌は1~9の数字で構成される牌で、萬子(マンズ)、索子(ソーズ)、筒子(ピンズ)の3種類あります。

萬子(マンズ)

索子(ソーズ)

筒子(ピンズ)

字牌(ジハイ)

字牌(ジハイ)は漢字一文字が書かれた牌で、風牌(フォンパイ)と三元牌(サンゲンパイ)2種類に大別されます。

字牌は文字で表される牌ですが、数字のように順番が決まっています。この順番はとても重要なので必ず覚えましょう。

風牌(フォンパイ)

風牌の順番:⇒⇒⇒

三元牌(サンゲンパイ)

三元牌の順番:⇒⇒

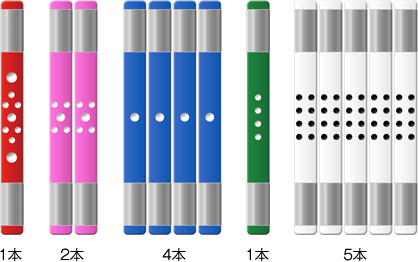

点棒

麻雀の点数は点棒を使って管理します。手動の麻雀卓と全自動麻雀卓では点棒の色や種類が異なります。

全自動卓では機械が点棒の種類を判別し、各プレイヤーの持ち点を自動で表示してくれます。

点棒の種類

手動の麻雀卓で使う点棒

全自動麻雀卓で使う点棒

点棒の配分

一般的なルールでは各プレイヤーが25,000点を持った状態でスタートします。

点棒は下記の配分で配ります。

手動の麻雀卓での配分

全自動麻雀卓での配分

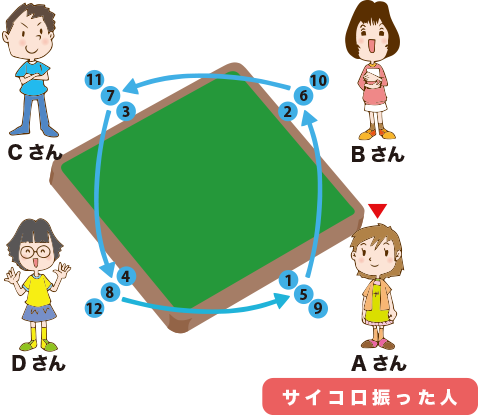

サイコロ

麻雀ではゲームスタート時の親を決めたり、配牌の位置を決めたりするのにサイコロを2個使用します。サイコロの使い方はとても重要なので覚えておきましょう。

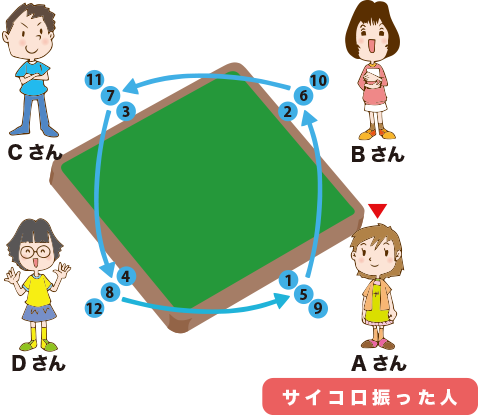

サイコロを2個振って出目の合計数で対象となる席が決まります。サイコロを振った席を1とし、反時計回りにサイコロの出目の分だけカウントしていきます。

上図のAさんがサイコロを振った場合は下記の通りになります。

合計数が 2、6、10 の場合・・・Bさん

合計数が 3、7、11 の場合・・・Cさん

合計数が 4、8、12 の場合・・・Dさん

合計数が 5、9 の場合・・・・・・Aさん

いちいちカウントするのは面倒なので、この順番は語呂で覚えてしまいましょう!

右=う、対面=とい、左=さ、自分=じ、に数字を加えて下記の語呂で覚えるのが一般的です!(地域によっては異なるバリエーションもあり)

| 2 | 右 | うに |

|---|---|---|

| 3 | 対面 | といさん |

| 4 | 左 | さし |

| 5 | 自分 | じご |

| 6 | 右 | うろく |

| 7 | 対面 | といなな |

| 8 | 左 | さは |

| 9 | 自分 | じく |

| 10 | 右 | みぎじゅう |

| 11 | 対面 | といじゅういち |

| 12 | 左 | ひだりじゅうに |

起家マーク

表に東、裏には南と書いてあるオレンジ色の板状のものが起家(チーチャ)マークです。

最初に親になったプレーヤーを起家(チーチャ)と言い、起家が誰だったか分かるように起家マークを置きます。

東場では「東」を南場では「南」を表にして、起家の席の右端に置きましょう。

やきとりマーク

鳥が串刺しになっているおかしなイラストが描かれた札がやきとり札です。やきとり札は、やきとりという特殊ルールを採用する際にのみ使用します。

やきとりルール

やきとり札を各プレーヤーの前に置いてゲームを始めます。

一度アガったプレーヤーは自分のやきとり札を引っ込めます。最後までやきとり札が残っているプレーヤーは、一度もアガれなかったという事でペナルティの対象となります。ペナルティ「精算時にマイナス10,000点」など、事前に決めておきます。

チップ

赤、青、緑、カラフルなコイン状のものがチップです。

チップ1枚で何点と決めて、役満でアガるなどの条件を満たした場合に、ご祝儀として使用されたりするようです。通常の麻雀ルールでは使用しないので、麻雀のセットに含まれない場合もあります。

※役満とは最も点数の高い役です。役については後程解説します。

初心者向けアドバイス

焼き鳥札やチップを使うルールは一般的ではないので、あまり気にしなくて大丈夫!

麻雀の試合単位、半荘と東風戦

半荘(ハンチャン)と東風戦(トンプウセン)は、麻雀の試合単位です。

麻雀の試合は東場(トンバ)、南場(ナンバ)西場(シャーバ)、北場(ペーバ)、の4ラウンドに分かれており、全ての場を行うことを一荘戦(イーチャンセン)と言います。

しかし、一荘戦はあまりに長いということで、一荘戦の半分(東場と南場のみ)が麻雀の試合の基本となりました。一荘戦の半分なので、これを半荘(ハンチャン)と呼びます。

更に短い時間で気軽に遊べるのが東場のみを行う東風戦(トンプウセン)です。

| 東場 | 南場 | 西場 | 北場 | |

|---|---|---|---|---|

| 一荘戦 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 半荘 | 〇 | 〇 | - | - |

| 東風戦 | 〇 | - | - | - |

場(バ)と局(キョク)

場(バ)

場(バ)とは、麻雀の対局における大きな区切りのことを指します。上記で紹介した通り、東場(トンバ)、南場(ナンバ)西場(シャーバ)、北場(ペーバ)、の4つ場があります。

4人のプレイヤー全員が親を担当し終えると、その場が終了します。

局(キョク)

局はゲームの最小単位で、配牌をして誰かがアガるか流局するまでの一回の勝負のことを言います。

一つの場で1局~4局まで行います。なので、半荘の場合は下記のような進行となります。

- 東場の1局

- 東場の2局

- 東場の3局

- 東場の4局

- 南場の1局

- 南場の2局

- 南場の3局

- 南場の4局

ただし、親が上がった場合や、流局時に親がテンパイしている場合は、もう一度同じ局を繰り返します。これを連荘(レンチャン)と言います。

なお、東場の1局のことは東1局(トンイッキョク)、南場の1局のことは南1局(ナンイッキョク)などと呼ぶのが通例です。

本場(ホンバ)とは?

本場とは、特定の条件で局が進行する際に「積み棒(つみぼう)」が増えることを指します。局のカウントとは別に、「東1局 1本場」のように表記されます。

本場が増える主な条件は以下の通りです。

- 親がアガる(連荘)

- 流局する

例えば、東1局で親がアガると、連荘となりもう一度東1局を行います。この場合、「東1局 1本場」となり、本場の数が1つ増えます。さらに連荘が続くと「2本場」「3本場」と増えていきます。

また、流局の場合も本場は増えます。

例えば、東1局が流局し、次の東2局へ進む場合、「東2局 1本場」となります。

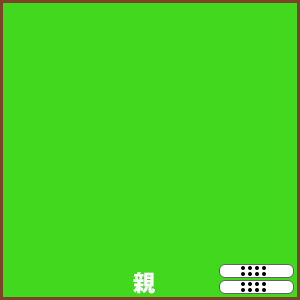

積み棒とは?

本場が増えるたびに、100点棒を卓上に置きます。これを「積み棒」と呼びます。積み棒の数を見れば、現在何本場なのかが分かります。

通常、積み棒は親が自身の点棒から出すのがルールです。流局で親が交代する場合、卓上の積み棒は元の親に戻され、新しい親が改めて積み棒を出します。

なお、積み棒は下記のように親の右側に置きます。

なお、子がアガると本場はリセットされ、卓上の積み棒もすべて親に戻されます。ちなみに、本場がない状態を「0本場」とは言わず、「平場(ひらば)」と呼びます。

積み棒のボーナス

積み棒がある状態でアガると、本場の数 × 300点 がアガリ点に加算されます。

例えば、2本場でアガると600点(300点×2)が加算されます。

初心者向けアドバイス

半荘は結構時間がかかるので、最初は気楽に東風戦から始めるのがおすすめ!半荘でやる場合は、南場の場風に注意!積み棒とかは、中級者以上に任せよう!

席決めの方法

麻雀の道具を一通り把握したら、次は実際のプレイ手順を覚えていきましょう。初心者向けの記事なので、なるべく全体の進行が分かりやすいように解説します!

麻雀を始めるにはまず各プレイヤーの座る席を決めなければなりません。

麻雀は運に左右されるゲームなので座る場所を気にする方も多いです。ルールにのっとり全員が納得する形で席に着きましょう。

ここでは、良く使われる簡易的な席決めの手順をご紹介します。もう少し手順の多い正式な(と言われている)方法もありますが、こちらの方が一般的かと思います。

- 「東」「南」「西」「北」の牌を1枚ずつ伏せてよく混ぜる

- 全プレイヤーが牌を引く(順番は適当に)

- 「東」を引いたプレイヤーが好きな席に座る

- 「東」の席を起点に反時計回りで「南」「西」「北」と座る

![]() 場所(席順)を決める

場所(席順)を決める

正式な手順が気になる方は下記の記事をごらんください!

初心者向けアドバイス

東(ドン)、南(ナン)、西(シャー)、北(ペー)の順番はしっかりと覚えよう!口に出すと覚えやすいですよ!

親の決め方

席が決まったら次は親を決めます。麻雀では4人のプレイヤーのうち1人が親、残りの3人が子となります。

- 場所決めで「東」となったプレイヤーがサイコロを振る

- サイコロの目で「仮親」が決まり、仮親が再度サイコロを振る

- 仮親が振ったサイコロの目で「親」が決まる

- 親の席に起家マークを置く

先にも解説しましたが、サイコロを2個振り出目の合計数だけサイコロを振った席を1として反時計回りにカウントしていきます。

親と子の違い

親は1番最初にプレイを開始するプレイヤーで、アガった時の点数が子の1.5倍になるなど、とても有利な立場となっています。

ただし、子がツモアガりをした時の支払いが1.5倍となるデメリットもあります。

親の継続と移動

親の権利は、親がアガるか親がテンパイの状態で流局(リュウキョク)すると継続されます。

子がアガるか、流局時に親がテンパイしていない場合、親は右隣のプレイヤーに移動します。親が移動することを親が流れるとも言います。

- テンパイ・・・あと1枚牌が揃えばアガれる状態

- 流局・・・誰もアガらずにゲームが終了すること

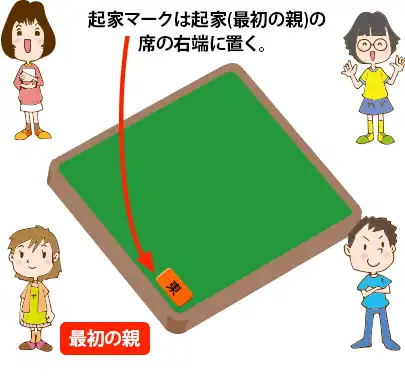

親の席に起家マークを置く

親が決まったら、起家マークを最初の親(起家)の席の右端に置きます。起家マークは最初の親が誰だったかを示すものなので、この後に動かすことはしません。

初心者向けアドバイス

うに、といさん、さし、じご、うろく、といなな、さは、じく、うじゅう、といじゅういち、といじゅうに!サイコロがあったら、自分で振ってみてこの語呂をしっかり覚えよう!

牌山の積み方

- 全ての牌を卓の上でよく混ぜる(洗牌)

- 各プレイヤーが17枚×2段の牌山を自分の前に積む

牌山とは麻雀卓の上に積まれた麻雀牌のことです。1つの牌山は17枚×2段で34枚とします。

まずは牌山を作らなければ麻雀は始まりません。

牌山を積んで各プレイヤーに牌を配る(配牌=ハイパイ)手順は下記の通りです。卓上で牌をシャッフルすることを洗牌(シーパイ)と言います。洗牌が甘いと牌が偏るので念入りに混ぜるようにしましょう。

下記の動画は洗牌から牌山を積むまでの流れです。

動画のように牌山の1段目と2段目を別々に並べ、2段目になる牌の列を一気に1段目の上に乗せます。薬指または小指で牌の列の両サイドをぐっと押さえて持ち上げるのがコツです。

牌山が出来たら、牌山の右側をほんの少しだけ(牌1枚分くらい)前に出しましょう。これは、他のプレーヤーが牌を取りやすくするための配慮です。

初心者の方が慣れないうちは山を上手く積めずに崩してしまうことが多いかと思います。そういう場合は、一気に積もうとせず慌てず少しず積んでいきましょう!

初心者向けアドバイス

1つの牌山は17枚×2段の34枚が基本ですが、手積みの場合は上手な人が多く積んだりしてまちまちになることがよくあります!初心者の方は慌てなくて良いので、丁寧に積んでくださいね!

配牌の手順

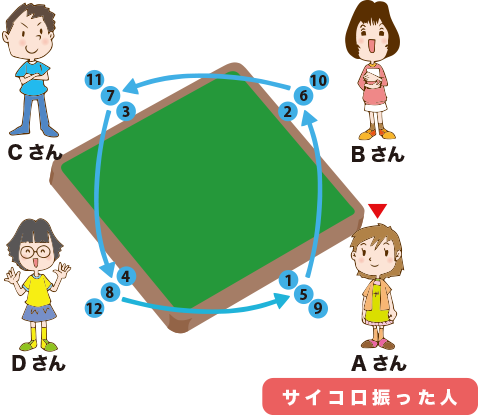

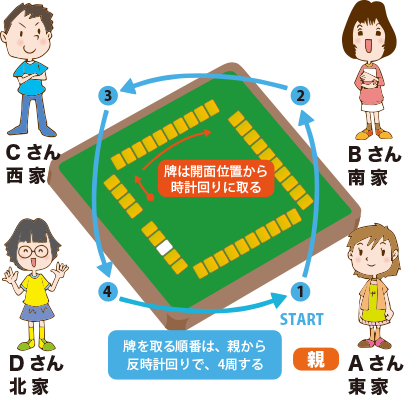

- 親がサイコロを振り開面位置を決める

- 親から順番に反時計回りで牌を4枚ずつ取る(配牌)

- ドラ表示牌をめくる

牌山が完成したら、各プレイヤーに牌を配ります。これを配牌(ハイパイ)と言います。

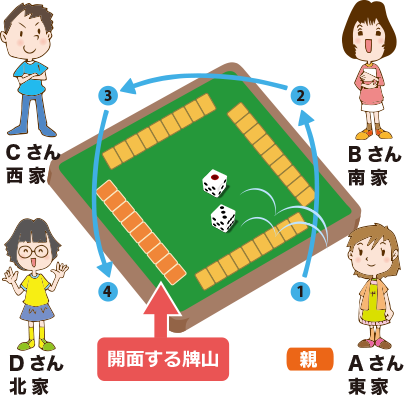

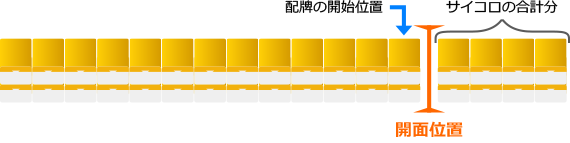

開面位置とは、配牌時に牌山から牌取り始める位置のことです。サイコロの出目で開面する席と開面する位置が決まります。

上記の例だと親のAさんがサイコロを振っています。出目の合計が4なので、親から反時計回りで4番目のDさんの席の牌山を開面することになります。

Dさんの席の牌山を開面する事に決まりましたが、牌山のどこを開面しても良いわけではありません。牌山の右端からサイコロの出目の合計数を数えた位置が開面の位置になります。

上記の例ではサイコロの出目の合計が4なので、4幢(トン)目と5幢目が開面の位置となります。幢(トン)とは牌山の上段下段の一組のことを言います。

配牌の仕方

配牌は、親から順番に反時計回りで牌を取って行きます。それを計4周するのですが、3周までは一回につき4枚ずつ取り、最後の1周は1枚ずつ取るので、各プレイヤーが計13枚を取ることになります。

初心者向けアドバイス

1つの牌山は17枚×2段の34枚が基本ですが、手積みの場合は上手な人が多く積んだりしてまちまちになることがよくあります!初心者の方は慌てなくて良いので、丁寧に積んでくださいね!

ドラの決め方

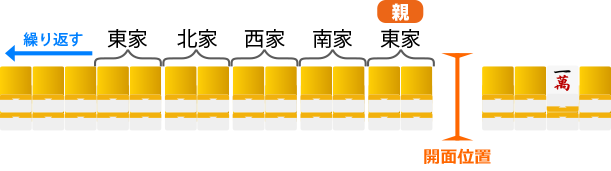

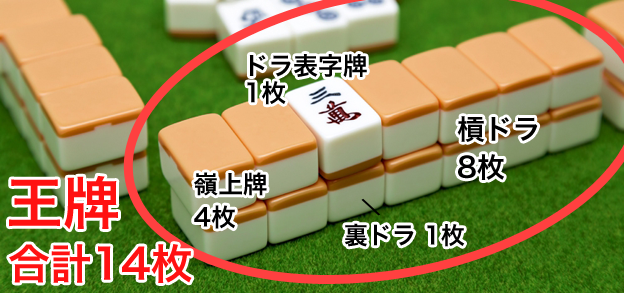

牌山の最後尾の14枚の牌を王牌(ワンパイ)と呼び、その14枚は特殊な用途に使用されます。

その王牌の端から3幢目の上段の牌をめくり、それがドラ表示牌となります。ドラの位置が決まったら、牌山を崩さないように気を付けながらドラ表示牌をめくります。必ず、王牌のある席のプレイヤーがめくるようにしましょう。

ドラとは、いわゆる懸賞牌と言われる牌で、手牌にドラがあると1枚につき1翻(ハン)プラスされます。※後述しますが、翻とは点数計算の基準となるもので、翻数が多いほど高得点になります。

ドラ表示牌の下段にある牌は裏ドラと呼ばれ、「リーチ」という役でアガった場合に裏ドラを見ることができます。

ドラ表示牌の次の牌がドラとなります。次の牌とは、数牌であれば同種牌の次の数字、例えばドラ表示牌がであればドラはとなります。

ドラ表示牌がの場合はがドラとなります。

字牌の場合も数牌と同様に字牌の順番に従ってドラが決まります。

風牌の順番:⇒⇒⇒⇒

風牌の順番:⇒⇒⇒

裏ドラ

リーチをかけてアガると裏ドラを見ることができます。裏ドラとはドラ表示牌の下段にある牌のことです。裏ドラもドラ表示牌と同様に次の牌がドラとなります。

初心者向けアドバイス

ドラをめくる際は、指一本でくるっとひっくり返せるとスマートですが、牌山を崩すリスクもあります!無理せず丁寧に牌を摘まんで裏返しましょう!

ゲームの進め方

ここまでの手順で準備は完了です!ここからいよいよ勝負開始となります!

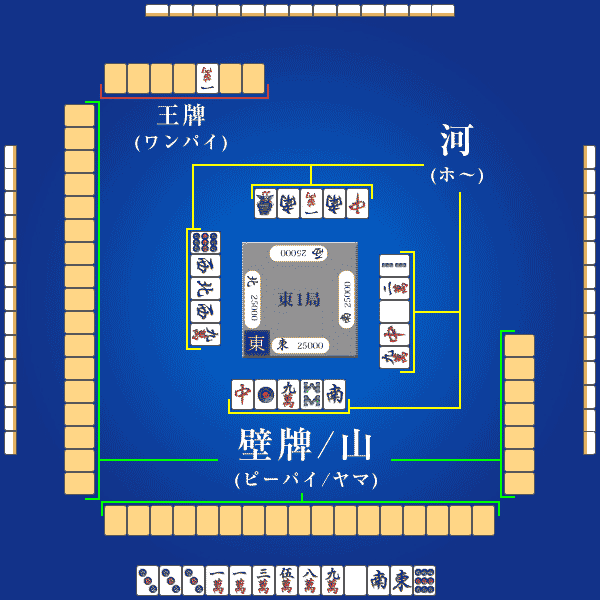

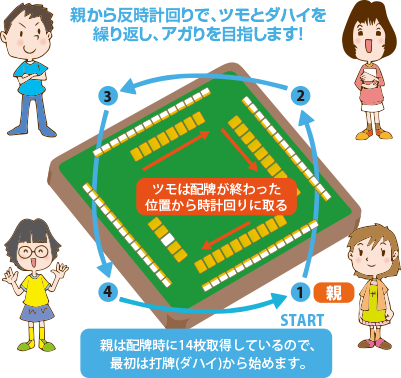

ツモとは、牌山から1枚牌を取ることです。親から順番に反時計周りで牌山の配牌を終えた位置からツモをします。

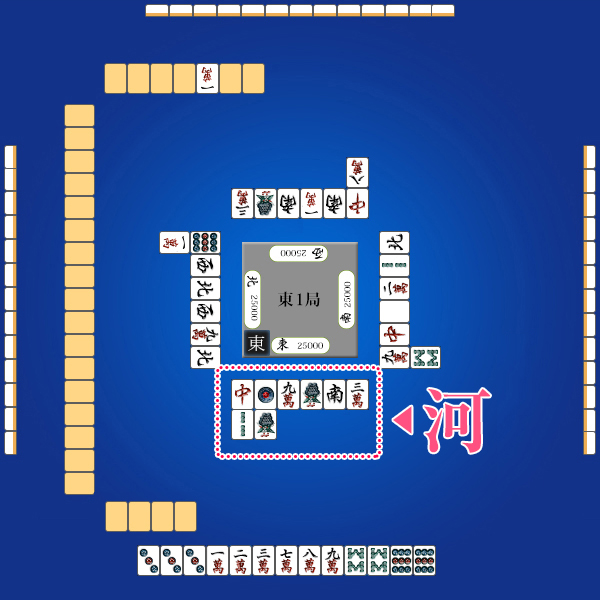

打牌(ダハイ)とは、手元の牌の中から不要な牌を1枚捨てることです。捨てた牌は自分の目の前に並べていきます。なお、捨て牌を並べる場所のことを河(ホー)と言います。

親から順番にツモと打牌を繰り返して、自分のアガりの形を作っていきます。

捨て牌は自分の河に綺麗に並べます。左から順に並べて、6枚並べたら7枚目からは改行をして、また左から並べます。捨て牌の順番は非常に重要なので、このルールは必ず守りましょう。

初心者向けアドバイス

ツモは上家が捨て牌を完了してからにしましょう。上家の捨て牌が終わる前にツモをすることを先ヅモと言うのですが、これはマナー違反、雀荘によってはチョンボにあたります!

門前(メンゼン)と鳴き

門前(メンゼン)とは一度も鳴いていない状態を言います。と、言うわけでまずは鳴きについての解説をしましょう。

鳴きとは?

「鳴き」は正式には副露(フーロ)と言い、他のプレイヤーが捨てた牌を自分のものにすることです。

鳴きにはポン、チー、カンの3種類があります。

ポン

ポンは他のプレイヤーが捨てた牌を拾って刻子(同じ牌3枚の面子)を作ることです。

ポンの手順は下記の通りです。

- 自分の手牌に同じ牌が2枚ある

- 誰かがその牌と同じ牌を捨てる

- 牌が捨てられた直後に「ポン」と発声し宣言をする

- 捨てられた牌を拾って手元の牌を組み合わせ、その3枚を公開する

- 手元の牌から不要な牌を1枚捨てる

ポンが行われたら、ポンをした右隣のプレイヤーからツモと打牌が再開されます。

チー

チーは他のプレイヤーが捨てた牌を拾って順子(同種牌3連番の面子)を作ることです。

チーの手順は下記の通りです。

- 自分の手牌に順子一歩手前の牌がある 例)[2][3]や[4][6]

- 左隣のプレイヤーが順子を完成させる牌を捨てる

- 牌が捨てられた直後に「チー」と発声し宣言をする

- 捨てられた牌を拾って手元の牌を組み合わせ、その3枚を公開する

- 手元の牌から不要な牌を1枚捨てる

チーよりもポンやカンが優先されるので、ポンとチーの宣言が同時に行われた場合、ポンのみが成立する。

カン

カンは他のプレイヤーが捨てた牌を拾って槓子(同じ牌4枚の面子)を作ることです。

カンにはいくつか独特のルールがあります。

- 明槓(ミンカン)、暗槓(アンカン)、加槓(カカン)の3種ある

- カンをしたら嶺上牌(リンシャンハイ)から牌を補充する

- カンが成立するとカンドラというドラが増える

- カンは全プレイヤーで合計4回まで(1局内)

嶺上牌(リンシャンハイ)から牌を補充する

カンをすると4枚一組の面子ができるので、カンの後に牌を1枚補充しないと牌が足りなくなり4面子1雀頭が作れなくなります。

そのため、カンをしたら必ず嶺上牌と呼ばれる牌から1枚補充をしなければなりません。

4枚ある嶺上牌を端からツモって手牌に加えます。王牌と呼ばれる牌は常に14枚必要になるので牌山から1枚牌を取り王牌に加えます。

カンドラというドラが増える

カンをすると王牌にあるカンドラ表示牌をめくることができドラが1枚増えます。

嶺上牌からのツモとカンドラの場所は下記の図のようになります。

嶺上牌の端の牌をツモし、手牌に加えます。カンドラは通常のドラ表示牌の隣からめくります。更に、王牌は常に14枚必要なので、牌山から1枚移動をして補充します。1~4の数字は、1回目のカンから4回目のカンで使用する牌の場所を示しています。牌山からの移動は下段から行うことに注意しましょう。

カンは計4回まで

カンは全プレイヤーで計4回までしか行えません。

1局で2人以上が計4回のカンをすると、流局となるルールもあります。1人で4回のカンをすると四槓子という役となります。

明槓

- 自分の手牌に同じ牌が3枚ある

- 誰かがその牌と同じ牌を捨てる

- 牌が捨てられた直後に「カン」と発声し宣言をする

- 捨てられた牌を拾って手元の牌を組み合わせ、その4枚を公開する

- 嶺上牌から牌を1枚ツモる

- 手元の牌から不要な牌を1枚捨てる

- カンドラをめくる

明槓が行われたら、カンをした右隣のプレイヤーからツモと打牌が再開されます。

暗槓

暗槓はカンの一種ですが、自分がツモをした牌のみを使用するので、「鳴き」として扱われません。

- 自分の手牌に同じ牌が4枚ある

- 自分のツモ番で「カン」と発声しを宣言する

- その4枚を公開する

- 嶺上牌から牌を1枚ツモる

- カンドラをめくる

- 手元の牌から不要な牌を1枚捨てる

明槓と異なり打牌をする前にカンドラをめくることができます。

加槓

加槓は既にポンをして公開している牌に1枚加えて槓子にすることを言います。

明槓を大明槓(ダイミンカン)、加槓を小明槓(ショウミンカン)と呼ぶこともあります。

- ポンをした牌がある

- 手牌にポンをしている牌と同じ牌がある

- 自分のツモ番で「カン」と発声しを宣言する

- ポンで公開している牌にその1枚を加える

- 嶺上牌から牌を1枚ツモる

- カンドラをめくる

- 手元の牌から不要な牌を1枚捨てる

門前(メンゼン)とは

先にも述べた通り、ポン、チー、カンを一度も行っていない状態を門前と言います。

門前にもメリットがあり、門前でしか成立しない役が多数あり、門前の方がアガった時の点数が高くなる傾向があります。

点数を重視するなら門前、アガるスピードを重視するなら鳴き、と考えてください。

初心者向けアドバイス

初心者は鳴きを多用しがちですが、後先考えずに鳴いてしまうと選択肢が狭まっていき、自分の首を絞めることになります!上達を目指すならまずは門前を意識して手を進めていこう!

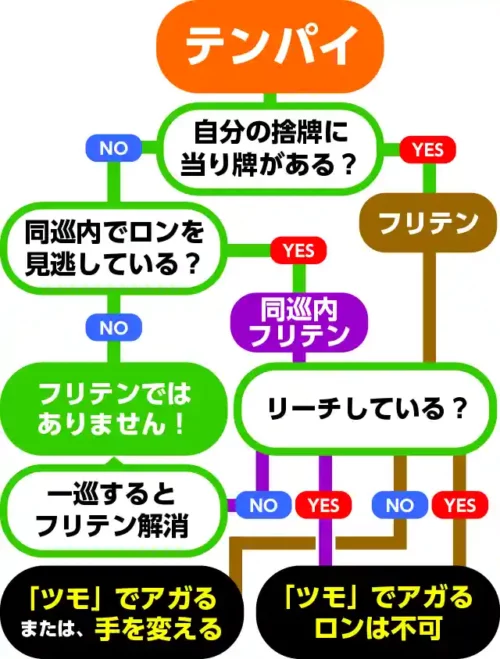

フリテン

フリテンとは、テンパイした際に自分の河(ホー)に当たり牌が存在する状態のことを言います。

フリテンの状態になるとロンでアガることができなくなります。

フリテン状態でうっかりロンをしてしまうと、チョンボ(反則)となります。

フリテンでのロンは初心者が陥りやすいミスなのでしっかり覚えておきましょう。

- テンパイ・・・あと1枚牌が揃えばアガれる状態

- 河(ホー)・・・捨て牌を並べる場所

2つのフリテン

フリテンには冒頭で説明した河に当たり牌があるフリテンと、ロンを見逃した時に発生するフリテンの2種類があります。

- テンパイの状態で、当たり牌が自分の河(ホー=捨て牌)に1つでも存在する

- テンパイの状態で、他のプレイヤーが捨てた当たり牌をロンせずに見逃す

1)は「捨て牌によるフリテン」

2)は「見逃しによるフリテン」

両方ともフリテンではありますが、リーチをしているか否かで対処法が異なります。

フリテンの判別やフリテンの対処法は下記の図でご確認ください。図の中にある『同巡内フリテン』は見逃しによるフリテンの一種ですが、リーチの有無によって対処が異なります。

初心者向けアドバイス

フリテンとならないよう、テンパイの際に自分の捨て牌を確認する癖をつけよう!特に、多面待ちの場合は注意!

アガり方・ツモとロン

アガり方にはツモとロンの2種類があります。

- ツモ・・・文字通り自分のツモ番でツモした牌でアガること

- ロン・・・他のプレイヤーが捨てた牌でアガること

ツモとロン、同じアガりではありますがツモの場合にだけ成立する役などがあります。

また、ツモとロンでは点棒の受け渡しが異なります。

ツモでアガった場合は、他のプレイヤー3人が点数を支払うことになります。3人すべてが子だった場合、1/3ずつ均等に支払います。3人の中に親がいる場合、親が1/2を、残りの子2人が1/4ずつを支払います。

ロンでアガった場合はアガりの牌を捨てたプレイヤーが全額支払います。ちなみに、捨てた牌でロンされることを「振り込む」と言います。

初心者向けアドバイス

初心者は振り込みに注意!自分の手がイマイチな場合は無理をせずに降りることも大事!

点数計算・翻と符

アガった時に何点になるかは、完成させた役の翻(ハン)と手牌の符(フ)によって計算されます。

- 翻(ハン) = 役の強さを表す

- 符(フ) = 手の構成による基本点

翻(ハン)

翻は役満を除く全ての役に割り当てられている数値で、1翻役から6翻役まであります。

翻数が高い役ほど強い役となり、点数も高くなります。複数の役が同時に成立した場合は、全ての翻数の合計で計算します。また、ドラ1枚につき1翻が追加されます。

役満とは最も高い点数となる役で、(親)48,000点、(子)32,000点と、点数が決まっているので、翻と符を用いた点数計算は行いません。

符(フ)

符は手の構成によって決まる「基本点」です。手の構成とは具体的に下記の5つの要素があります。

- 基本符(アガると必ずつく符)・・・20符

- アガり方・・・門前ロン10符、ツモ2符、その他0符

- 面子の種類・・・0符~32符

- 雀頭の種類・・・0符または2符

- 待ち方の種類・・・0符または2符

初心者の内は符を意識しながら手を進めるのは少し難しので、まずは役(翻数)を意識して手を作ることをおすすめします。

翻と符で点数を計算

翻数と符が分かればそれをもとに点数を計算できます。

| 子アガりの計算式 |

|---|

| 符 ✕ 4 ✕ 2の(翻数+2)乗 = 点数 |

| 親アガりの計算式 |

|---|

| 符 ✕ 6 ✕ 2の(翻数+2)乗 = 点数 |

と、言われてもこの計算式で暗算するのは難しいですよね。なので、普通は点数表を見て照らし合わせるか点数表を暗記してしまいます。

点数計算は麻雀初心者にはとても難しいので、経験を積みながらゆっくり覚えていきましょう。

初心者向けアドバイス

麻雀のルールの中でも点数計算は一番の難関です!中級者でも曖昧な方が結構います!初心者のうちは人任せになるのは仕方ありませんが、頑張って覚えてください!

ウマとオカ

ウマとオカはそれぞれ点数の清算に関わるルールです。

ウマ

ウマとは、半荘または東風戦終了時の着順に応じて点数のやり取りをするルールです。ウマのルールを採用するかどうかはその場の取り決めによります。

ウマには順位ウマと差しウマの2つがあります。

順位ウマ

順位ウマでは、3着が2着に、4着が1着にそれぞれ点数を支払います。ただし、

支払う点数には下記のように幾つかのパターンがあります。どれを採用するかは、ゲーム前に決めましょう。

| 通称 | 3着が2着へ支払う | 4着が1着へ支払う |

|---|---|---|

| ゴットー(5・10) | 5,000点 | 10,000点 |

| ワンツー(10・20) | 10,000点 | 20,000点 |

| ワンスリー(10・30) | 10,000点 | 30,000点 |

| ツースリー(20・30) | 20,000点) | 30,000点 |

差しウマ

差しウマは、差しウマを提案したプレーヤーと、それを受けるプレーヤーの間で行われる個人勝負です。やりとりする点数は差ウマをするプレーヤー間で自由に決めます。あくまで個人勝負なので、そこで生じた点差は他のプレーヤーの順位に影響しません。

ですが、トラブルに発展する可能性があるので禁止している雀荘が多いようです。

オカ

麻雀の点数清算には「25,000点持ち30,000点返し」という考え方があります。

これは、各プレイヤーが25,000点を持って対局を開始し、点数清算時には30,000点を基準とし、30,000点より多ければプラス、少なければマイナスとなる考え方です。

つまり、対局開始時には全てのプレイヤーが5,000点マイナスの状態から始まることになります。4人合計すると20,000点のマイナスとなります。

実は、この20,000点がオカの正体で、ゲーム終了後に1着のプレーヤーに20,000点のボーナスとして与えられます。

要するに、本来は全プレイヤーが30,000点を持って始めるところを、各プレイヤーが5,000点ずつをボーナス用に供託し、最終的に1着となったプレイヤーがそれを総取りをするということです。

なので、オカのルールを採用しない場合は、最初に全プレイヤーが30,000点を持った状態でスタートすることになります。

初心者向けアドバイス

ウマを採用するかはそれぞれですが、オカの「25,000点持ち30,000点返し」は割と一般的なルールです!1位の20,000点総取りは凄いですよね!

初心者が上達するためのコツ

麻雀を上達するためには、基本的な考え方をしっかり身につけることが大切です。特に初心者の方には、以下の3つのポイントを意識することをおすすめします。

門前を意識する

リーチは麻雀において非常に強力な武器です。門前で進めれば、リーチによる打点アップや裏ドラの恩恵を受けることができます。むやみに鳴かずに、まずは門前で手を作ることを意識しましょう。

正しい降り方を意識する

麻雀は攻めるだけでなく、守ることも重要です。危険な場面では無理にアガリを狙わず、安全な牌を選んで降りる判断が必要になります。「通った牌を切る」「現物を探す」「無筋より筋を優先する」など、基本的な守備の考え方を身につけましょう。

受け入れ枚数を常に意識する

効率よくアガリに向かうためには、「どの牌を切れば一番広くなるか」を考えることが大切です。受け入れ枚数を増やすことで、より速くテンパイできる可能性が高まります。手牌を整理するときは、何を引けばテンパイしやすいのかを意識しましょう。

まとめ

麻雀初心者が覚えるべきルールをざっと紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

ここで紹介したルールを覚えていただければ、ひとまず麻雀をプレイすることができるようになると思います!

細かいルールはプレイをしていくうちに身についていくものなので、まずは麻雀を楽しむことからはじめてください!

また、分からないことがあれば下記のコメント欄からどんどんご質問ください!

皆さまからのコメントと麻雀豆腐編集部からの返信!

配牌は17枚ですが、間違って18枚の多牌、あるいは16枚の少牌でスタートし、途中で気が付いた場合の扱い方を教えて下さい。

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>途中で気が付いた場合の扱い方を教えて下さい。

多牌はチョンボ、少牌はアガり放棄となるのが一般的なルールのようですが、事前にお店やお仲間に確認してください。

今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。

ポンやチーの動作の中で順序として、『発声』→『捨てられた牌を拾う』→『不要な牌を捨てる』とされていますが、麻雀を始めた頃に先に『不要な牌を捨てる』ように促されました。理由は捨てた牌が当たりの場合があり、その場合は『捨てられた牌を拾う』行為が時間の無駄になるからです。(鳴く為の自分の牌は先に倒して見せていますが)

何十年も以上のやり方でやってきましたが、先日指摘をされてしまいました。『捨てられた牌を拾う』を『不要な牌を捨てる』後にやってはいけないのでしょうか?

また、発声を “捨てられた直後に“ としていますが何秒以内でしょうか?或いは次の順番の人はいつまで待てば良いのでしょうか?よく発声が遅く次席の方がツモってから発声される方がいるためお聞きします。

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>『捨てられた牌を拾う』を『不要な牌を捨てる』後にやってはいけないのでしょうか?

これは競技麻雀なのか、フリーのマージャン店で打つかで状況が変わります。

ですので、打つときに先にその場でルールを確認しください。

>また、発声を “捨てられた直後に“ としていますが何秒以内でしょうか?

>或いは次の順番の人はいつまで待てば良いのでしょうか?

ポンはただちに、チーはポンが出ないか確認するため一呼吸おいてください。

>よく発声が遅く次席の方がツモってから発声される方がいるためお聞きします。

これはフリーやお仲間内で打つ場合はよくあることです。

正直なところ競技麻雀でない限り緩く捉えている方が多いようにお見受けします。

どうしてもこれは許されないと思われる時はお店の方を呼ぶなどして裁定を仰いでください。

今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。

ネット麻雀しかやった事がなく、実際の雀卓でのプレイを始めてみようかと思っていたところだったので助かりました。自分みたいな初心者にもわかりやすい説明でした!

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>自分みたいな初心者にもわかりやすい説明でした!

そう言っていただけますと記事づくりの励みになります!ご不明点がございましたらいつでもコメントくださいませ。

今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。

何十年も゙麻雀をやらなかったら、少し忘れてるルールがあった。

これを読んでかなり思い出した。

まだ符の数え方が、よく思い出せないので、まだ読み返したい。かなりいい解説です。

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>まだ符の数え方が、よく思い出せないので、まだ読み返したい。かなりいい解説です。

そう言っていただけますと記事づくりの励みになります!ご不明点がございましたらいつでもコメントくださいませ。

今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。

自分の下ちゃからカンをしてカンヅモしましたが この上がりは下ちゃが振り込んだことになるのか カンヅモでみんなから支払われらるのかどちらでしょうか?

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>自分の下ちゃからカンをしてカンヅモしましたが この上がりは下ちゃが振り込んだことになるのか カンヅモでみんなから支払われらるのかどちらでしょうか?

カンヅモでみんなから支払われることになります。

今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします

一つお聞かせ下さい。

一旦は捨ててしまったけれど、槓ができる(暗刻があった)状況だったので戻して暗槓しようとしましたが、メンバーから、手が離れたからもうダメということがありました。その中での決め事だとは思うのですが、一般的にはどんなものでしょうか? 厳密に指が離れたらもうやり直しは出来ないというルール・マナーでやっているものでしょうか? それとも全然気にしていないものでしょうか?

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>手が離れたからもうダメということがありました。その中での決め事だとは思うのですが、一般的にはどんなものでしょうか?

>厳密に指が離れたらもうやり直しは出来ないというルール・マナーでやっているものでしょうか? それとも全然気にしていないものでしょうか?

一般的に牌が河に着いてしまうと戻すことはできません。これを良しとするルールは(お仲間内でかなり緩いルールでやっている以外は)ほぼないと思ってください。

今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。

カンをした場合、後ろから一枚とってはいを捨てたあとかんをひらくりルールと言われたたが、私はカンした場合、まずカンを開いて後後ろから一枚とって要らないハイを捨てると習ったので正しやり方を教えて下さい

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>カンをした場合、後ろから一枚とってはいを捨てたあとかんをひらくりルールと言われたたが、私はカンした場合、まずカンを開いて後後ろから一枚とって要らないハイを捨てると習ったので正しやり方を教えて下さい

これはお店やお仲間内のルールでどういう取り決めをしているかによります。つまり、「正しいやり方は一つではない」ということになります。

ただ、カンドラをめくってからリンシャン牌をツモり不要牌を切るというやり方(津田清次さまが仰っているやり方)が一般的ではあると思われます。

今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。

専門用語の説明もあっていいね

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>専門用語の説明もあっていいね

お役に立てて何よりです!ご不明点などございましたらお問い合わせください。

今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。

知命半ばにして人生で初めて麻雀のルールを読んでみました。

13枚、時計と反対周り・・知らん事ばかりです。

塔子 とみて「雨宮塔子さんの元の旦那さんはパティシエだったなぁ」てな

次元です。

でも、お陰様で、なんとなく、パイの文字の意味は分かりました。

ご教諭ありがとうございました。

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>お陰様で、なんとなく、パイの文字の意味は分かりました。

良かったです!なにか不明点がございましたらいつでもコメントでご質問ください!

今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。

>メンタンピン というものがあります。これは、メンゼンツモ、タンヤオ、ピンフ のことです。

「メンタンピン」の「メン」はリーチのことですよね。

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>「メンタンピン」の「メン」はリーチのことですよね。

ご指摘の通り、誤りがございましたので該当箇所を修正いたしました。

申し訳ございませんでした。

ご利用していただけるユーザー様と共に麻雀豆腐も成長していけるように努力致します。

今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。

麻雀のルールは複雑そうで億劫になりがちでしたが、一通り読んで大体理解できました!

初心者ながらチャレンジしてみようと思います、ありがとうございました!

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>初心者ながらチャレンジしてみようと思います、ありがとうございました!

そう言っていただけるととても光栄です!不明点などございましたらいつでもコメントくださいませ。

今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。

初心者ですが、よく分かりました

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>初心者ですが、よく分かりました

そう言っていただけるととても光栄です!不明点などございましたらいつでもコメントくださいませ。

今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。

門前 鳴き 書いてありました、すんません

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

ご利用していただけるユーザー様と共に麻雀豆腐も成長していけるように努力致します。

今後とも当サイトをどうぞ宜しくお願い致します。

門前 鳴きあり とかがわかんなかったです

とても分かりやすくまとめられております。

ありがたいです。役立てていきたいと思います。

参考にして、勉強していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>とても分かりやすくまとめられております。

>ありがたいです。役立てていきたいと思います。

>参考にして、勉強していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

そう言っていただけますととても嬉しいです!ユーザー様のお役に立てる記事の作成に努めます。

今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。

やくなしでといめんかろ当たりパイがでました上がれないから自分のツモ番でツモりました上がれますか?

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>やくなしでといめんかろ当たりパイがでました上がれないから自分のツモ番でツモりました上がれますか?

鳴いていなければツモという役であがれます。

お役に立てましたら幸いです。

今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。

初心者向けなのはやってる人にはわかるけど、これじゃ覚えるのは難しい。

情報量が多すぎて、30分で理解できないです。

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>『初心者向けなのはやってる人にはわかるけど、これじゃ覚えるのは難しい。

>情報量が多すぎて、30分で理解できないです

いただきましたご意見を元に、今後のコンテンツ作りの参考にさせていただきます!

今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。

誤字報告です。

>基本的なルールを把握して麻雀を楽むこと

→楽【し】むこと

>一先ず細かい事は向うに側に置いておいて

→向【こう】側に置いて

>麻雀牌の種類と名称」を読んで見て下さい。

→読んで【み】て(補助動詞はひらがな推奨です)

>他家 の捨て牌を貰って メンツ を揃える行為をのことです。

→行為【】のことです。

>牌3枚の組み合わせとなっている メンツ ことでです

→メンツ 【の】こと【】です

・対面のだれからもったか示さなくてはいけません

→も【ら】ったか

>上家(カミチャ)の捨て牌を貰って メンツ を作る行為をのことです

→メンツ を作る行為【】のことです

>晒した牌は一番右を横に倒します

→一番【左】を

チーなので左ですよね

>対面のだれからもったか示さなくてはいけません(カンの項目)

→も【ら】ったか

>手詰まりを起こしやすいく柔軟性がなくなる

→起こしやす【】く

>いつでも ロン でアガることが出来きます

→アガることが【で】きます

>1ハンプラスされるお得な牌です。

→1【翻】(他の箇所は漢字なので)

>東場(トンバ) の後の2週目 南場(ナンバ) の全4局

→2【周】目

> 西家(シャーチャ) 北家(ペーンチャ) のこと

→北家(ペー【】チャ)

>北家(ペーンチャ)現在の 局 の親の 東家(トンチャ) から見て左の人

→北家(ペー【】チャ)

・100点棒、1,000点棒、5,000点棒、10,000点棒と4種類ある。

→全自動卓の場合は500点棒もあるようです

>立直(リーチ)を掛ける際に卓上い出す供託用

→卓上【に】出す供託用

>和り(アガり)牌 なる可能性の高い危険な牌

→和り(アガり)牌 【に】なる可能性

>打牌 した アガり牌 を見逃しまった後

→見逃【して】しまった後

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>誤字報告です。

申し訳ありません、該当箇所を修正致しました。

いつも誠にありがとうございます!m(__)m

コンテンツに間違いないようより一層の注意を払い、ご利用していただけるユーザー様と共に麻雀豆腐も成長していけるように努力致します。

今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。

ドラ牌はどの牌?

の山牌 南17牌2段 西17牌2段で

山北3牌になっています

山北1牌が正しいのでは?

子が39牌

親が14牌 計53牌

王牌14で 67牌

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>山北1牌が正しいのでは?

申し訳ございません。画像が規定の枚数より多くなっており、修正致しました。ご指摘ありがとうございます!

コンテンツに間違いないよう

より一層の注意を払いたいと思います。

今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。

初心者向け簡単ル-ルの中のポン項目・さらしパイの説名が間違いでは?

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

ご指摘の通りポンの晒し牌の説明に誤りがありました。

以下の説明を修正致しました。

——-

STEP 10. ポン、チー、カンでスピードUP!

ポン

例:上家(カミチャ)からポンした場合:牌画像

例:対面(トイメン)からポンした場合:牌画像

——-

コンテンツに間違いのないようよう、より一層の注意を払いたいと思います。

今後とも麻雀豆腐を何卒宜しくお願い申し上げます。