【少牌(ショウハイ)】とは(麻雀用語辞典)

【少牌(ショウハイ)】『牌系の用語』

少牌とは手牌が13枚より少なくなってしまっている状況の事です。通常手牌は13枚(ツモした時は14枚)ですが手牌が13枚より少なくなってしまっている事を少牌と言い、その局はアガれなくなってしまう場合や、少牌はチョンボ(反則)とされる為、その場の取り決めに従った罰符を支払うことになります。

手牌が決まった枚数以下になってしまうと少牌という反則になります。麻雀では手牌の枚数が決まっています。

少牌(ショウハイ)とは

手牌は通常13枚(ツモした時点で14枚)と決まっています!これは麻雀の超基本ルールです!手牌がそれよりも少ない枚数のときに少牌(ショウハイ)という反則になります。

1

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9 10

10 11

11 12

12 13

13ツモ

上記の場合、ツモ時点で13枚なので定数を割っています。少牌になっていますね。

通常13枚(ツモした時点で14枚)

通常13枚(ツモした時点で14枚)上記のように、麻雀では14枚で役を作りアガるゲームです。4面子(12枚)+1雀頭(2枚)=合計14枚!手牌は13枚でも15までも反則となります。合計14枚でアガりになりますが、対局中はツモと打牌(ダハイ)を繰り返すので、手元には13枚あることが基本です!

少牌の罰符

少牌は反則なので罰符を支払う必要があります。

少牌が発覚または自己申告した場合 ⇒ 対局は続行 違反者はアガり放棄

少牌は多牌(ターハイ)に比べて罰符は軽めです。反則をした場合、対局はそのまま続行して本人がアガれなくなるアガり放棄が一般的です。

罰符に関しては、その場の取り決めによって異りますので事前の確認が必要です。

少牌になりやすいケース

少牌になりやすいケースがあります。

①配牌時に牌山から定数を取り忘れる

②カンの「嶺上牌(リンシャンハイ)」の取り忘れ

①配牌時に牌山から定数を取り忘れる

配牌時、親14枚・子13枚の牌を取得します。最後の1枚をとり忘れて少牌になるケースが多いです。ただし、どの時点で少牌になったか、ということは問題ではありません。本人や他家が気づいた時点で少牌となります。

②カンの「嶺上牌(リンシャンハイ)」の取り忘れ

カンの場合少し手順が複雑なため、多牌・少牌になりやすいポイントです。ポンやチーの副露の場合は捨牌から1枚とってきたあとに、手持ちの1枚を捨てるので少牌になることはあまりありません。

Beforeカンをする前(手牌の合計13枚)

刻子

刻子

Afterカンをした後(晒した牌と手牌の合計が14枚)

槓子/他家に晒す

カンした時の嶺上牌の取り忘れ・捨て忘れには注意です!

少牌を見分ける方法

多牌・少牌になっていないか確認する方法です!初心者の方はしっかりと確認しましょう!!

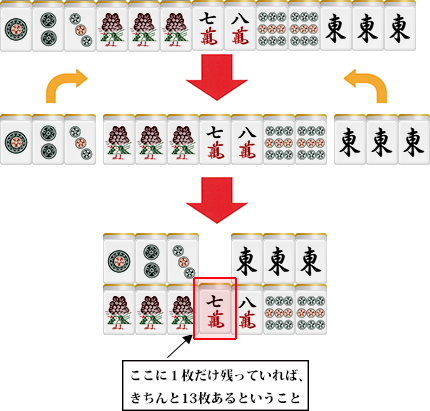

手牌の左右3枚ずつを手にとってそれぞの端につめるように2段に重ねます。

重ねると、真ん中に2段に重ならない牌が1枚であればきっちり13枚です。とても簡単に確認できる方法です。

少牌は多牌に比べると罰符は軽めですが反則は反則です。みんな気持ちよく打てるように、しっかりと牌の枚数を確認して反則にならないように注意しましょう。

皆さまからのコメントと麻雀豆腐編集部からの返信!

半荘3回戦って、2回も少牌をしてしまった。2回とも気が付いた後、上りを放棄し(当たり前です)宣告はせず、ひたすら打ち込みを避け流局を願った。黙っていたら、他のプレーヤーには気がつかないはず。自分から宣告する必要はないと思った。それでいいのではなかろうか。

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>半荘3回戦って、2回も少牌をしてしまった。2回とも気が付いた後、上りを放棄し(当たり前です)宣告はせず、

>ひたすら打ち込みを避け流局を願った。黙っていたら、他のプレーヤーには気がつかないはず。

>自分から宣告する必要はないと思った。それでいいのではなかろうか。

その方がプレイに影響が出ず良さそうですね!

今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。