人和と書いてレンホーと読むローカル役の全て。

- 人和(レンホー)とは?

- 様々な人和のルール

- 人和採用状況

- 天和と地和

- 天和(テンホー/テンホウ)

- 地和(チーホー)

- 様々で特殊なローカル役/ローカルルール

- 十三不塔(シーサンプトウ)

- オープンリーチ

- 八連荘(パーレンチャン)

- 破回八連荘(ポーホイパーレンチャン)

- 九種九牌(キュウシュキュウハイ)

- まとめ

人和(レンホー/レンホウ)とは、数多くある麻雀のローカル役です。ローカル役は公式には採用されていないことが多いので、その定義もまちまちで曖昧にしか知らないことが多いことがほとんどです。人和もその定義がまちまちで、場所によってルールが違うことがあります。きっと知らなくても損はしないけれど、知っていたら得をするかもしれない、そんなローカル役人和について学びましょう。ちなみに、民主党の女性議員でスーツの襟が立っている「2位じゃダメですか」で一世を風靡したあの人と人和は全く関係ありません。

人和(レンホー)とは?

タイトルにあるように、人和というのは、レンホーまたはレンホウと読む、比較的有名なローカル役の1つです。決してジンワとかヒトワとは読みません。蓮舫とも書きません。人和と書いてレンホーです。

ローカル役なので、定義、点数というのは、曖昧です。場所やゲームによって扱いが変わる場合があります。

一般的な人和のルールとしては、配牌時にテンパイし、自分の第一ツモの前に捨てられた牌でロンアガりをすると役満(最高点。親48000点/子32000点)というルールです。

要するに、天和(テンホー=親の配牌時にアガっていれば役満という役)のロンバージョンです。第一巡目でロンアガりをするのが、人和の条件になるので、うっかりと見逃さないように気を付けましょう。第一巡目は周りも早く牌を捨てるので、スムーズに場が進みうっかり見逃すこともあります。せっかくの機会を見逃さないようにくれぐれも気を付けましょう。

ただし、自分の前でポン、チー、カンが行われた場合、人和はなくなります。それはどのルールでも決められた人和についての決まり事です。

人和の役なしに気をつけろ

人和について気をつけないといけないのは、もし人和が採用されていない場合、人和と言ってアガりを宣言して役がついていない場合、1翻縛り(イーファンシバリ=1翻の役がないとアガれない、というルール)をクリアできないため、役なしでチョンボとなり罰則払い(通常満貫払い。親の場合全員に4000点。子の場合に対して4000点、他の2名に2000点ずつを支払う。)になる可能性があるので注意しなければいけません。

また、人和を採用するにしても、多くは人和でアガる際に役がなくてもアガりになりますが、人和自体を役と認めないで何かしらの役がないとアガれないというルールもあります。

様々な人和のルール

人和については様々な定義があり、人和ありの場合、その定義によって喧嘩になったり言い合いになったり、麻雀が原因で仲たがいしてしまうことももしかしたらあるかもしれません。

人和について問題になる主な論点としてはこの2点です。

- 点数の取り決め

- 1巡目の定義

点数の取り決め

人和は役満とするのが一般的ですが、一概にも役満とは言い切れないのが現状です。

点数の取り決めとしては以下の三通りのやり方があります。

- ① 役満

- ② 満貫・ハネ満・倍満のいずれかで打ち切りとし他の役との複合を認めない。それ以上の得点になる場合、他のアガりと同じように高点法により高い得点を優先する

- ③ 満貫とする場合は4飜、跳満とする場合は6飜、倍満とする場合は8飜といった特定の翻数を決め、他の役との複合を認める

*満貫(5翻、4翻40符以上、3翻70符以上、親の場合12000点/子の場合8000点。)・跳満(6~7翻。18000点/子12000点。)・倍満(8~10翻。24000点/子16000点。)・役満(13翻。親親48000点/子32000点)

他のプレイヤーの最初の捨て牌で、ロンと宣言してアガれば人和で役満、というのが一般的です。

しかし、ロンアガりなのでいきなり役満に振り込むことになるのは酷すぎる(天和が16000オール、地和でも8000/16000なのに対し、人和は32000の直撃)ということで、満貫、ハネ満、倍満のいずれかの点数にすることもあります。なので、役満だと思い込むのは危険です。役満以下にするルールもあるということを知らないで役満だと主張しすぎると喧嘩になってしまいますので、気をつけましょう。

例えば清一色(チンイツ=6翻役)の形でアガったとします。

人和の得点の決まりが①の条件の場合、、人和=役満です。一番幸せなルールですし、わかりやすいです。

満貫、跳満、倍満のいずれかにする場合、他の役と複合するかどうかルールによって違います。

例えば、人和は満貫という得点で②の条件の場合、清一色は6翻なので点数は人和より高いため、清一色のみ6翻、というアガりになります。

同じく人和が満貫という得点で③の条件の場合、清一色の6翻+人和の4翻で合計10翻、という得点になります。

このように、一口に人和と言っても、得点の取り決めでかなりのばらつきがあるため要注意です。

1巡目の定義

人和における1巡目の定義にも揺らぎがある場合が多いです。

- ① 鳴きのない初巡の、自分の第一ツモの前でロンアガりする

- ② 親の第一打のみをロンアガりする

- ③ 自分のツモ後でも、相手の第一打でロンあがりをした場合でも成立

①の取り決めが一般的な人和における1巡目です。自分の第一ツモの前までが人和のチャンスです。

しかし、人和自体が時代や地域によって曖昧な存在なので、②や③の取り決めを採用しているケースもありますので人和を宣言する前には注意しましょう。

人和は難易度が高いのであまり見ることも出来ないうえに、人和が作られた過程で変更があったため、点数だったり条件にこのような様々な解釈が生まれてしまいました。ローカル役ならではの事情ですし、裏を返せばだからローカル役なわけです。

くれぐれも人和で喧嘩にならないように気を付けましょう。

人和採用状況

基本的にローカルルールなので、多くの麻雀競技団体・プロ団体では採用していないことが多いです。

しかし、いくつかの団体では採用していることがあります。

- 日本プロ麻雀連盟では点数は満貫で役の複合はなし

- 全国麻雀段位審査会では点数は4翻役で役の複合はなし

- ヨーロッパ麻雀協会では点数は役満

といったように、全く認められていない、という事ではないです。

日本プロ麻雀連盟はもっとも大きいプロ団体ですし、ヨーロッパ麻雀協会はその名の通り、ヨーロッパの各国の麻雀国内団体を統括する団体です。

というように、有名なローカルルールであるため、雀荘や仲間内では採用されていることは比較的に多いといわれています。

インターネットやアーケードの麻雀ゲームでも採用されていることが比較的多いです。

- Maru-Janでは点数は役満

- ロン²では点数は満貫で役の複合はあり(満貫以上の役がある場合、高点法を適用)

- 真・雀龍門では点数は役満

- 麻雀格闘倶楽部では点数は役満

- MJでは点数は倍満で役の複合はなし

インターネットの麻雀ゲームの最大手である天鳳では人和は採用されていませんが、賞金トーナメントで有名なMaru-Janや日本プロ麻雀連盟が監修している麻雀アーケードゲームの最大手の麻雀格闘倶楽部で採用しています。

ローカル役とはいえ、かなりの認知度を持っているといえるでしょう。

天和と地和

人和と違って、公式なアガり役と認められることが多いのが天和(テンホー)と地和(チーホー)です。2つとも役満の役であり、人和が生まれた背景も天和という役が影響しています。

天和も地和も、そして人和も運でしか出現しない役です。運が勝負を左右する麻雀というゲームを具現化した役と、個人的には思っています。

天和(テンホー/テンホウ)

天和とは、自分が親の時に配牌時にアガっていたら、どの役でも役満になる、という特別な役満です。例え役なしの状態でも、役満です。つまり、親の時の最初の14枚がどんな形でもアガりであれば役満になる、という役です。

確率的には33万分の1と言われ、出たら死ぬとも言われるほど、滅多にでない役です。

4つの面子と雀頭という形ではないイレギュラーの役である、七対子型、国士無双型の形になっていても、天和です。

要するに、最初にいきなりアガっていたら、それは天和です。なので、配牌の時点でカンをして嶺上牌をツモって嶺上開花(リンシャンカイホウ)でアガったとしても、それは天和にはなりません。

天和、英語では?

英語ではHeavenly Handやheavenly winと言われています。つまりは天国のような手、天国のような勝ち、そういった意味です。ヨーロッパ麻雀協会が決める天和の訳語はBlessing of Heaven、つまりは天国の息吹、というように、西洋の日本麻雀における天和の訳語も天から与えられし役、といったように表現されています。どこか宗教的なニュアンスを持った神々しい雰囲気を持った訳語ですが、日本では天和を出したら死ぬという風に言われています。天和を出したことによって運を使い果たしてしまう、といったことから天和を出したら死ぬ、という言い伝えのような噂のような都市伝説みたいな風潮があります。せっかくの天から与えられた役なのに、それを頂いたら死んでしまうというのは何だか悲しいですね。

天和、確率的には?

天和の出る確率は約33万回に1回と言われており、Wikipediaによると「半荘1回あたり親を3回とし、毎日半荘5回ずつ打ったとしても61年に一度しか和了できない計算」になるらしいです。

宝くじの一等の当選確率が1千万分の1と言われています。つまり、天和の30倍の確率になるわけです。天和を出すと死ぬなんて言われますが、宝くじの方がもっと確率が低いんですね。天和より確率が低いだなんて、当たる気が全くしませんね。

地和(チーホー)

地和は簡単に言ってしまえば、子の場合の天和です。

天和というのは、親の時にアガりの形だった場合に成立する役で、地和は自分が子供の時に最初のツモでアガりだった場合、天和でなく地和になります。天和と同じように役満です。

第一ツモでアガる、というのが絶対条件で、その前にポン、チー、カン、だと地和は成立しないので要注意です。

英語ではEarthly winもしくはBlessing of Earth、つまりは地上での勝利、地球からの息吹、といった表現をされています。地の和了、という地和という言葉を英語役しただけですが、やはり、何かの必殺技のような神々しくもあり重厚な趣のある言葉ですね。

これも天和と同じように運任せでしかなく、実力も何もない世界観の役です。しかし、天和と違って地和を出したら死ぬ、なんて言い伝えはないので安心してください。

人和の歴史

天和というのは、親のときにいきなりアガっている役満の役です。

地和は天和の子バージョンです。

だったら地和はツモで成立だから、ロンバージョンも作ってしまえ、ということで生まれたのが人和です。

しかし、もっとさかのぼると、人和というのは、中国の古典麻雀で最後の牌をロンする役=現在の河底撈魚(ホウテイラオユイ)にあたる役を人和、と呼ばれていました。

大正末期から昭和初期にかけて、麻雀が日本化していくなかで、中国にはない「河」のルールが整備され、河底撈魚という役が生まれたため、人和という名前は忘れられていきました。

そして、その当時、地和のルールの定義も曖昧で、第一ツモによるアガりなのか第一ロンによるアガりなのか、というように定義の揺らぎがありました。現在の地和を人和と呼んだり、今の人和を地和と呼んでいた時代も昔々にあるようです。が、そのうち、地和は現在の第一ツモによるアガり、というように決まり、ロンは人和と呼ぶというなっていきました。

が、地和は現在の地位を獲得し、人和の定義自体は曖昧なままに時はたちローカルルールのままの状態で現在にいたります。なんだかかわいそうですね、人和。

様々で特殊なローカル役/ローカルルール

人和はある種の特殊な条件下によって成立するローカル役と言えるでしょう。

人和の他にも、特殊なローカルルール、ローカル役があります。

十三不塔(シーサンプトウ)

親の配牌時またはポン・チー・カンのない子の第1ツモ時に、面子・塔子が一切なく雀頭が一つだけある状態の時に役満になる、というローカルルールです。

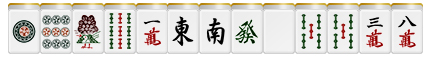

例えば、以下のような状態です。

オープンリーチ

リーチをかけるときに、手牌を全体に公開してリーチをする事、それをオープンリーチとして特別に2翻つけるルールがあります。

通常、オープンリーチは2翻ですが、もしオープンリーチに振り込んでしまった場合、役満払い(=親48000点/子32000点を支払う)決まりがあります。それは手牌を公開しているためによるあからさまな振り込みを防止するために生

まれたルールです。なので、他にリーチをしている人が振り込んだ場合は通常通り2翻になります。

基本的に、オープンリーチの考えとしては、ダブルリーチと同じように、リーチ(1翻)+オープンリーチ(1翻)の事実上2翻と考えるのが一般的です。なので、ダブルリーチでオープンリーチをした場合はどうするの?というよくある問に対する一般的な答えとしては、

リーチ(1翻)+ダブルリーチ(1翻)+オープンリーチ(1翻)=合計3翻、ということになります。

しかし、なにぶんローカルルールですので、ダブルリーチ(2翻)+オープンリーチ(2翻)=合計4翻とするルールも存在します。

八連荘(パーレンチャン)

一人の人間が八連続してアガると八回目にアガったら、どんな役でも役満とするローカルルール。

連荘(レンチャン)というのは、親が続くことをいい、それを八回続けるため八連荘。その定義も人和と同じように定義が揺らいでいて、トラブルの元になりそうなローカル役の1つ。

破回八連荘(ポーホイパーレンチャン)

破回八連荘はポーホイパーレンチャンと読みます。八連荘ありきのローカル役でこれも役満です。

条件はただ一つ、八連荘を阻止した子のアガりが役満になる、というなんとも滅茶苦茶なローカル役です。八連荘自体が稀なので、破回八連荘に出会う機会はそうないと思います。

このローカル役は1960年代に天野大三の著書で最初に紹介されたということは一般的に知られているのですが、天野氏が考案したのか、もともと中国由来のものなのか、はっきりとはしていないそうです。補足として、天野大三という方は、日本最初の立直ルール「報知ルール」制定に関与した、立直麻雀体系化の功労者の一人です。

九種九牌(キュウシュキュウハイ)

九種九牌という途中流局のルールが麻雀にはあります。

- 親の場合=配牌時の14枚の手牌の中に一九字牌が9種類以上ある場合、手牌をさらし流局を宣言することが出来る。

- 子の場合=自分の第一ツモした後の14枚の手牌の中に一九字牌が9種類以上ある場合、手牌をさらし流局を宣言することが出来る。*ただし、自分のツモより前にポン、カン、チーをされた場合は無効

(例)

このような状態になった場合、流局を宣言することができるのです。採用されていることも多く、一般的なローカルルールと言えます。

まとめ

人和というのは要するに、天和のロンバージョンです。しかし、天和や地和と違って、点数や条件にいろいろな定義があります。ローカルルールならではの厄介さが人和にも付きまとっています。しかし、他のローカル役と違って、採用されていることも多いです。人和という役があるという事を知っていて損をすることはないでしょう。さらに、いろいろな定義があるという事を知っていればトラブルを避けることも出来る上に、トラブルを仲裁する事だってできます。人和で喧嘩にならないように、平和に麻雀を楽しみましょう。

皆さまからのコメントと麻雀豆腐編集部からの返信!

大変、面白く今後役に立つそうです。

先日人和を、あがりましたが、てっきり役満だと思いました。

出現率は、どのくらいですかね?

麻雀豆腐編集部です。

麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!

>出現率は、どのくらいですかね?

出現率に関する正確なデータはないようです。

こちらの記事が参考になるかもしれませんのでご確認ください。

https://majyan-item.com/renho/

今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。